-

宗祖降誕会

飛雲閣の中でお抹茶いただきました☺️✌️

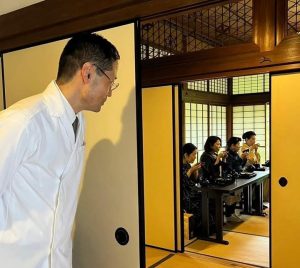

親鸞聖人のお誕生日(降誕会)の5月21日に、久しぶりに西本願寺のお庭「滴翠園」にある飛雲閣にてお抹茶をいただきました♪

入り口では藪内流のお家元がみなさまを笑顔でお出迎えいただき、感無量でした😌🙏

飛雲閣に続くお茶室「憶昔」(いくじゃく)にちなんだお干菓子をいただき、

西本願寺の什器である天目茶碗「飛雲」にて一服。

阿弥陀堂・御影堂とお参りさせていただき、眺めていたら日が暮れるといういわれから、

日暮門とも呼ばれる唐門も堪能いたしました。

ご相伴いただいたお方に長々と説明しておりましたらホンマに日が暮れそうで💦

慌てて龍谷ミュージアムへ💨

三蔵法師は兜率天往生を願ったと以前お聞きしたことがありましたが、

あの時代中央アジアに弥勒信仰があったことを知り納得💡‼️

そういえば弥勒菩薩の生まれ変わりといわれる布袋さんも唐のひとだったとか…

若き人の学び舎「伝道院」まで歩き、最近の不勉強を反省したことでありました…

-

織成月茶会 ~5月~

唐津跡見の神戸たこ焼き茶会♬

古唐津の菓子鉢に唐津のお饅頭を…

ん🤔⁉️

あれ🤔👀⁉️💦

からつやなくてかつらやん🙄⁉️💦

月釜にてたこ焼き茶会というのは初めての試みでした♪

京都で神戸たこ焼きを焼いたのもこれが初❣️

座敷の茶箱席を終わったお客さまは、奥のダイニングルームにて優ちゃん(長男)の神戸たこ焼きを🎵

お酒は唐津の万齢🍶

お手塩皿は矢部慎太郎さんプロデュースの泉鏡花の天守物語をテーマにした10枚組の九谷の小皿を使いました☺️

藻塩で食べていただくプレーンのたこ焼きをのせる器は、

唐津やきもん祭りで求めた三藤るいさんのおしゃれな鉄釉小皿と

田中孝太さんのらしさたっぷりの刷毛目小皿。

たこ焼き碗は矢野直人さんです。

みなさん和気藹々と楽しんでいただけたようです♪

やはり神戸たこ焼きを一人で一席10人分を焼くのは厳しかったようで😅

しかしそこは織成舘の大奥さまの昌子さんが助っ人で大活躍🎵

いつも華やかな昌子さんですが、裏方に回られても手際よく皆を助けてくれました☺️🙏

感謝感謝😌🙏

-

唐津やきもん祭り茶会(点心席)

旧大島邸の目の前にお店を構えておられる『日本料理ひら田』さん。

唐津やきもん祭り茶会の古参メンバーでもあります🎶

コロナ禍で2年中止、そのあと2年はお茶席のみで、

その間はテキパキとお水屋を回してくださいました♪

今回は久しぶりにひら田の点心席復活ですが、

点心というよりも汁替えや

八寸(藪内流のスタイルで三種盛りでやってくれました♬)

まで付いて、完全に懐石でした☺️

残念だったのは、唐津席があったので私はいただけなかったこと🥲💦

羨ましかったのは、唐津席においでになるお客さま方の反応⤴️

点心やなくて懐石ですやん⤴️

赤字ちゃうの⁉️

とても美味しかった〜❣️

と皆さんのお声😌♬

普段は夫婦漫才のごとくやり合っておられますが😂

やきもん祭り茶会のたびに思うことは、やはりプロ中のプロや‼️

ひとつ星🌟のお店が僕らみたいなのをよく相手にしてくださってるなぁ〜🤔💕

という感謝です✨✨✨

また来年😌🙏

-

唐津やきもん祭り茶会(唐津席)

4月29・30日と、唐津やきもん祭りにて旧大島邸にてお茶会をさせていただきました。

庭の東屋にて李朝席、大島邸広間にて懐石(日本料理ひら田)、

私と長男の担当として大島小太郎翁の四畳半の茶室の唐津席にて、お濃・お薄を差し上げました🎵

能登支援の茶会ということで、

床には光悦から宗悦(父の利家亡き後に能登22万5千石を譲り受け能登守となった後、

領地没収となり京都嵯峨に隠棲し、光悦や角倉素庵などと茶の交流があった前田利政公)に宛られた消息を掛け、

唐津の陶工矢野直人さんのご母堂が育ててくださった大山蓮華を古銅龍耳花入に。

香合は水仙が象られた存星。

阪神淡路大震災のおりに、

今の上皇后さまが皇居の水仙を手向けてくださって以降、

季節を越えて神戸の私たちには特別な花となっております。

有馬の灰形山の景色を大谷尊由さま手造の雲華焼き檜扇繋ぎの風炉に藤灰で作りました。

ギャラリー草伝社の主人でもある草生庵の原さんの焼き道明寺に藤の焼印のお菓子を、

松が描かれた3種類の菓子皿に盛り付け、虹の松原に藤の花が絡みついた雰囲気でお出しいたしました。

松と藤は、古くは天智天皇と藤原鎌足による大化改新以降、

天皇とそれを支える藤原氏の関係を表し、

わが宗門である浄土真宗では阿弥陀さまを松、

親鸞聖人を藤(聖人の生まれた日野家が藤原氏の末裔であることから)に喩えられます。

藤は単体では上って行けませんが、松に絡みつくことにより、

松の成長とともに上っていくことができます。

今は力なき被災地も、外からの支援によって立ち直っていけると、

支えられた阪神淡路の経験から思うことです。

14代中里太郎右衛門先生とお菓子の鶴丸さんが生み出した陶片煎餅を、

今年も鶴丸さんが拙蔵の古唐津茶碗の紋様をお描きくださり(いつも手間をお掛けいたします🙇♂️)、

セットで召し上がっていただきました。

いつものように盛り込み過ぎのお茶でした🙇♂️💦

目だるいことでしたが、やきもん祭り茶会ということでお許しくださいませ🙏

亭主七分の楽しみどころか、九分五厘くらいだったかな💦

-

織成月茶会 ~3月~

西陣の手織りミュージアム織成舘の3月の月釜は私たち親子、

こうみょうじ文化部で釜を掛けさせていただきました。

能登半島の震災に思いを寄せて、千宗屋さまが芸術新潮の3月号に

『千宗屋の飲みたい茶碗点てたい茶碗』に拙蔵のお茶碗を掲載してくださいました。

このお茶碗は、宗屋さまが東日本大震災の義援茶会にて、

阪神淡路大震災で被災した拙蔵のお茶碗をお使いくださったという、

私にとっては忘れることのできない思い出のあるお茶碗です。

このお茶碗を主茶碗に使わせていただいて、

私も能登半島で被災された方々に思いを少しでも近づけたいと思い、

織成月茶会にて一服差し上げました。

床には、明治の京都画壇の面々のコラボによる描き表装のおひなさまを掛けさせていただきましたが、

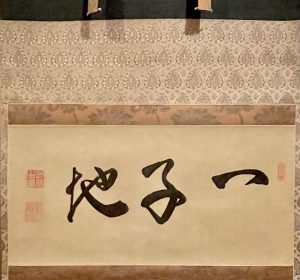

思いといたしましては、待合の一子地(いっしじ)という明如上人(大谷光瑞猊下や九条武子さまのお父さま)の横物がメインでした。

お茶事の初座に一子地の横物を掛け、濃茶が終わって、

これから和んだおひなさまの趣向のお薄席という設定です。

藪内流でこの時期ならではの菱飾りの点前で。

一子地とは涅槃経の言葉で、

”仏さまがあらゆる衆生をたった一人しかいないわが子のごとく思いをかけられた境地”のことです。

こどもさんが育つことが困難だった時代に、親が子のいのちに思いをかけた上巳の節句。

それはまさに一子地に通じる心だったのでしょう。

宗屋さまがお茶碗の八重桜という銘を、伊勢大輔の和歌にかけて

八重・九重と見どころがある茶碗とお書き下さいました。

親の子に対する願い、仏さまが衆生にかける思いも、

『これがダメならあれに、あれもダメならこちらに!』

と、幾重にも下支えしてくださる一子地のはたらきであったなぁと…

お茶は美好園さんお詰で藪内流当代の允猶斎お好みの慈光。

おひなさまのお菓子は金谷正廣さんに、

お干菓子は今年100周年を迎えた神戸のフロインドリーブのものを

そして今年卆寿を迎えた母を思いながらお客さまをお迎えいたしました。